Hauptnavigation

Sauberes Wasser dank Mikroplastik

Er schwamm durch den ganzen Rhein, um auf die Verunreinigung der Gewässer durch Plastikmüll aufmerksam zu machen. Dann kam Prof. Dr. Andreas Fath eine Idee, wie man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte und wie sich mit Mikroplastik noch etwas Sinnvolles anstellen ließe. Fath arbeitet an der Hochschule Furtwangen am Campus Villingen-Schwenningen an einem Filtersystem aus Plastikabfällen, mit dem er gezielt Schadstoffe aus verschmutztem Wasser herausfiltern kann.

Wurden vor 70 Jahren noch weltweit eineinhalb Millionen Tonnen Plastik produziert, sind es heute fast 400 Millionen Tonnen. Mit 40 Prozent machen Verpackungen dabei den größten Anteil aus. Jährlich fallen 28 Millionen Tonnen Plastikmüll in ganz Europa an, davon acht bis neun Millionen Tonnen allein in Deutschland. Die Verrottungszeit liegt je nach Art des Kunststoffes bei 400 bis 600 Jahren. Zerfällt der Kunststoff, werden durch physikalische und chemische Prozesse immer kleinere Partikel daraus. Irgendwann sind sie so klein, dass man sie nicht mehr einsammeln kann: Mikroplastik.

Plastik: Segen oder Fluch?

Das smarte Material besitzt aufgrund seiner Haltbarkeit bei gleichzeitiger Leichtbauweise ein riesiges Anwendungspotenzial. Doch seine Vorteile sind auch zugleich sein Fluch. Es geht einfach nicht kaputt. Und die zugesetzten Additive, die es weicher und haltbarer machen, sind für Mensch und Tier oft toxisch. Dennoch gibt es keinen Ort auf der Erde, an dem Mikroplastik noch nicht gefunden wurde. In unserer Nahrung, im Fleisch, im Trinkwasser, im Salz ist Mikroplastik vorhanden. Unsere Ernten sind in direktem Kontakt mit Mikroplastik, da der Dünger, der auf die Felder kommt, aus Kompost hergestellt wird, in dem zu viel Kunststoff enthalten ist. Bei der Verarbeitung zu Dünger wird das falsch entsorgte Plastik einfach mit geschreddert. Die Auswirkungen auf Flüsse und Seen und ihre Bewohner werden gerade erst erforscht. Seit den siebziger Jahren gibt es einen Biodiversitätsverlust von 70 Prozent in den Gewässern. Laut Prof. Dr. Andreas Fath von der Hochschule Furtwangen liegt das an den Spurenstoffen.

Hormone, Xenohormone, Pestizide überall

Fath durchschwamm 2014 den Rhein und später den Tennessee River. „Ich habe einen Passivsampler am Bein getragen, eine Kunststoffmembran, an der sich 128 verschiedene Substanzen angelagert hatten“, erzählt der Chemiker. Er wollte herausfinden, welche Stoffe sich in den Flüssen befinden und gleichzeitig die Öffentlichkeit auf die Verschmutzung der Fließgewässer hinweisen. Fath entwickelte als Abwasserexperte bereits ein Verfahren, wie Schadstoffe in Industrieabwässern mithilfe von elektrischem Strom mineralisiert und unschädlich gemacht werden können. Dafür erhielt er 2011 den Fraunhofer UMSICHT Wissenschaftspreis. Spurenstoffe wie Antibiotika, Hormone, Pestizide und Mikroplastik finden wir in allen Gewässern der Welt. Am Ende des Rheins in Richtung Nordsee ist die Stoffkonzentration natürlich deutlich höher als nah seiner Quelle in der Schweiz.

Das Hormon Ethinylestradiol aus der Antibabypille wird beispielsweise nicht komplett verstoffwechselt und gelangt über den Urin ins Abwasser. Auch Phthalate aus Weichmachern, einige Pestizide und UV-Stabilisatoren verhalten sich wie Hormone und können den Stoffwechsel von Lebewesen stören. Sie werden auch von den Kläranlagen nicht vollständig abgebaut. Diese Stoffe sind zwar in nur sehr geringen Konzentrationen vorhanden, beeinflussen aber dennoch als biologisch aktive Substanzen die Fortpflanzung aquatischer Organismen. „Amphibien spüren auch unter einem Nanogramm Hormonmenge eine Beeinträchtigung“, erläutert Fath, „auch wenn wir sie kaum detektieren können.“

Mikroplastik als Trojanisches Pferd

Organische Schadstoffe werden aufgrund ihrer unpolaren Eigenschaften vom ebenfalls unpolaren Mikroplastik angezogen. Gleiches löst sich in Gleichem, so die bekannte Chemikerformel. Plastikpartikel wirken auf viele Schadstoffe wie Magnete - sie sammeln die Moleküle an ihrer Oberfläche an und nehmen auch einige ins Innere auf. Je kleiner ein Partikel, desto größer ist im Verhältnis seine Oberfläche und desto mehr Anlagerungsstellen besitzt es. Im Grunde wirkt Mikroplastik, selbst ein Schadstoff, wie ein Passivsampler und sammelt in Konkurrenz zu Sediment und Schwebstoffen noch mehr schädliche Substanzen im Wasser ein. Dieses kontaminierte Mikroplastik ist so klein, dass es sogar von den kleinsten Tieren im Wasser aufgenommen wird. Entweder geschieht dies aus Versehen oder es wird mit Futter verwechselt.

Im Körper kann es starke Auswirkungen auf das Hormonsystem haben, da die Hormonmenge pro Partikel um ein Vielfaches höher ist als im umgebenden Wasser. Fath stellte bei seiner Forschung auf Polyamidpartikeln im Vergleich zum Wasser eine 45.000-fach höhere Konzentration an Ethinylestradiol fest. Der Magen-Darm-Trakt der Tiere begünstigt die Freisetzung der angelagerten Stoffe, die dann sequenziell an den Körper abgegeben werden. Auswirkungen auf Menschen sind unklar, da Langzeitstudien bisher fehlen.

Kunststoffmüll als Werkstoff

Auf der einen Seite ist der Plastikmüll, der unsere Gewässer, Meere und Böden verstopft, auf der anderen Seite sind die Schadstoffe, die wir nicht im Trinkwasser haben wollen. Da kam Fath auf die Idee, Plastikmüll gezielt zu Mikroplastik zu verarbeiten, um daraus Schadstofffilter herzustellen. Das Material hierfür schwimmt überall in den Ozeanen herum, Treibnetze oder Angelschnüre aus der Fischerei sind gut geeignet. Aber es gibt auch beim Kunststoff große Unterschiede. „Ich kann nicht den gelben Sack ausleeren, das Plastik auflösen und daraus Mikroplastik machen“, scherzt der Forscher. Jedoch adsorbieren verschiedene Kunststoffe verschiedene Schadstoffe. „Insofern könnte man überlegen, einen speziellen Mix für den Filter herzustellen“, meint er. Beim 3D-Druck oder Lasersinterverfahren in der Industrie fallen große Mengen Plastikabfall an. Würde man ihn dafür einsetzen, bekäme der Müll eine Wertigkeit und wäre kein Müll mehr. Eventuell könnte das Sammeln durch eine Art Pfandsystem belohnt werden. „Dann geben die Leute den Müll ab und niemand wirft ihn mehr ins Wasser oder in den Wald.“

Bisher konnte man nur mit Aktivkohlefiltern Hormone aus Gewässern entfernen. Allerdings ist es extrem teuer, Aktivkohle aus Biomasse so herzustellen, dass sich genügend Kavernen für die Anlagerung organischer Substanzen bilden. Diese Kavernen sind indes schnell belegt, da auch unschädliche organische Substanzen daran hängenbleiben. Ist die Aktivkohle voll mit Molekülen beladen, muss das Material bei 1.400 Grad verbrannt werden, um die gefilterten Stoffe wieder zu mineralisieren. Daher ergibt sich nur eine kurze Lebenszeit für diese Art von Filter, und fürs Verbrennen muss nochmals Energie aufgewendet werden.

Ein Filter aus Mikroplastik hätte den großen Vorteil, dass das Material regenerierbar wäre. Nach dem Beladen der Kunststoffkörnchen könnte man die Schadstoffe mit einem Lösungsmittel von der Oberfläche trennen und das Filtermaterial wieder einsetzen. „Selbst, wenn ich es nicht regenerieren könnte, wäre eine anschließende Verbrennung inklusive der Schadstoffe immer noch besser, als das Plastik in der Natur zu finden“, so Fath.

Einsatz und Anwendung

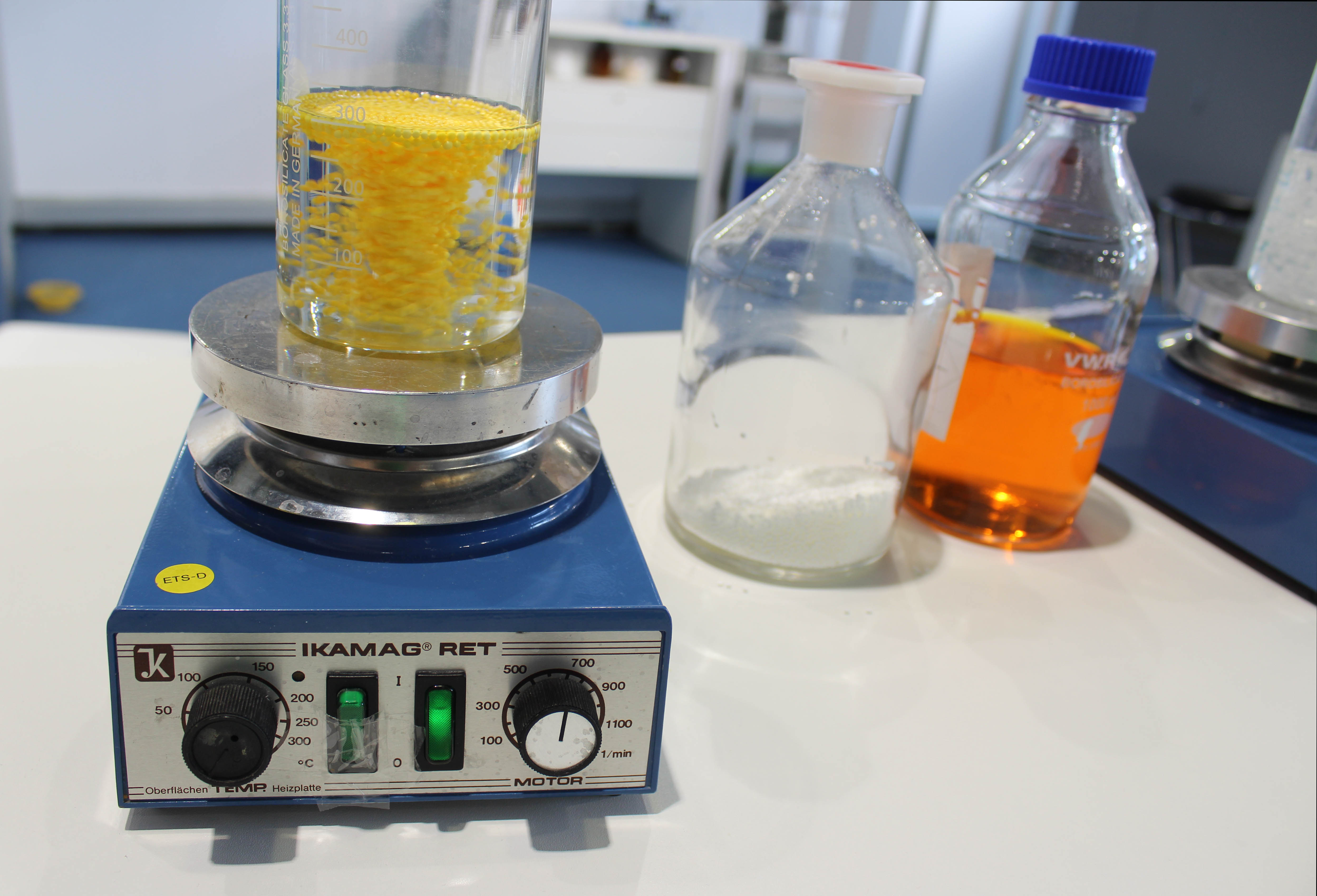

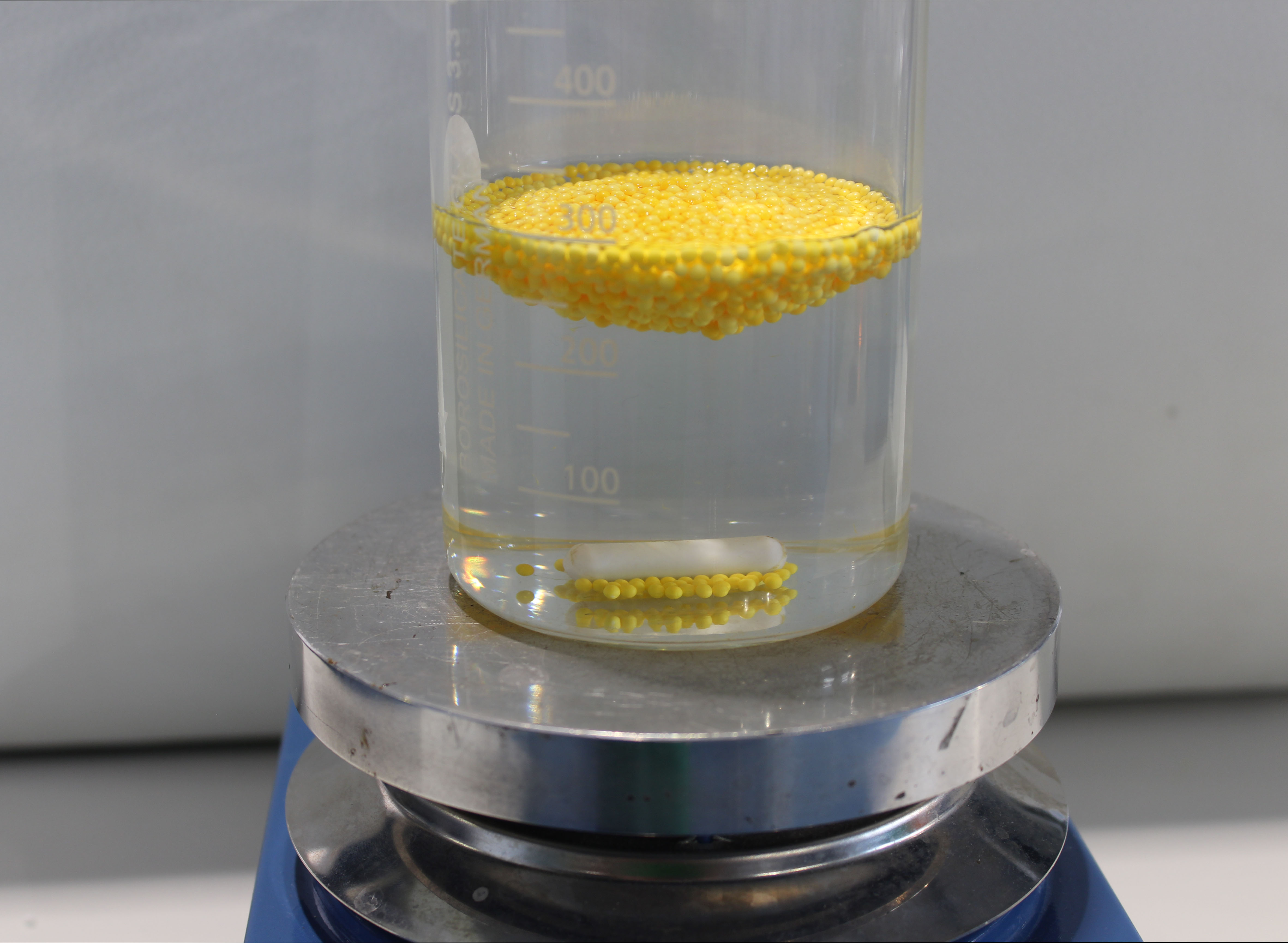

Vorstellen kann man sich den Mikroplastikfilter wie eine hohe Säule aus Glas oder Kunststoff mit porösem Boden, in die Mikroplastikkügelchen hineingegeben werden und das schmutzige Wasser oben draufgeschüttet wird. „Auf der ganzen Strecke lagern sich die im Wasser gelösten Stoffe an den Kunststoff an und sind damit nicht mehr in der Wasserphase“, erklärt der Chemiker. Derweil läuft die Forschung weiter: In einer Masterarbeit versucht Raphael Bosch in Faths Labor die Oberfläche der Mikroplastikpartikel und damit Anlagerungsmöglichkeiten noch weiter zu erhöhen, indem er die Teilchen aussehen lässt wie Golfbälle oder sogar wie Gehirne.

Kläranlagenbetreiber haben schon bei Fath angefragt. Klärschlamm wird in Baden-Württemberg mittlerweile verbrannt, weil er zu stark kontaminiert ist. Für die Entsorgung muss pro Tonne Schlamm gezahlt werden. Damit das nicht zu teuer wird, wird der Schlamm durch Bandfilter oder Zentrifugen entwässert. Das abgetrennte Wasser ist stark kontaminiert. Denkbar ist, das Wasser durch einen Mikroplastikfilter zu filtern und dadurch einen Großteil der Organik herauszuholen. Doch besser wäre es, noch an der Quelle anzusetzen anstatt „end of the pipe“ in Kläranlagen quasi „start of the pipe“ dort, wo die Schadstoffe ins Wasser gelangen. Durch Krankenhäuser werden Unmengen von Antibiotika und Röntgenkontrastmittel in die Umwelt freigesetzt, was extrem belastend für sie ist. Fath spricht sich klar für eine Start-of-the-Pipe-Regelung aus: „Wir sollten die Entsorgung nicht komplett über Kläranlagen laufen lassen, sondern die Stoffe dort abfangen, wo sie anfallen, in Krankenhäusern, Industrieanlagen, Alten- und Pflegeheimen.“